株式会社CYPE Technology

生成AIを用いたオンデマンド・インタラクティブアバター講義システム

Paper 2 Clipチーム

Paper 2 Clip-論文をショート動画化し、学際交流を促すプラットフォームの構築-

ミレー株式会社

EC構築で稼ぐ術を学び、創意工夫し、発展させ、その中から、生き方を探す。 「10pxグリッド単位で構築するEC開発プラットフォーム」

AwakApp Inc.(シリアルアントレプレナー)

AIチューターを活用した学習に対する自己効力感及び自己肯定感の向上に関する取り組み

ブルーロジック株式会社

生成AIを活用した対話型絵画法(Visual Generative Strategies)

クラスター株式会社

「Cluster Educators Guide」を用いたミライ創造人材の育成

株式会社エキュメノポリス

LANGX Speaking - あなたと共に成長する英会話能力診断

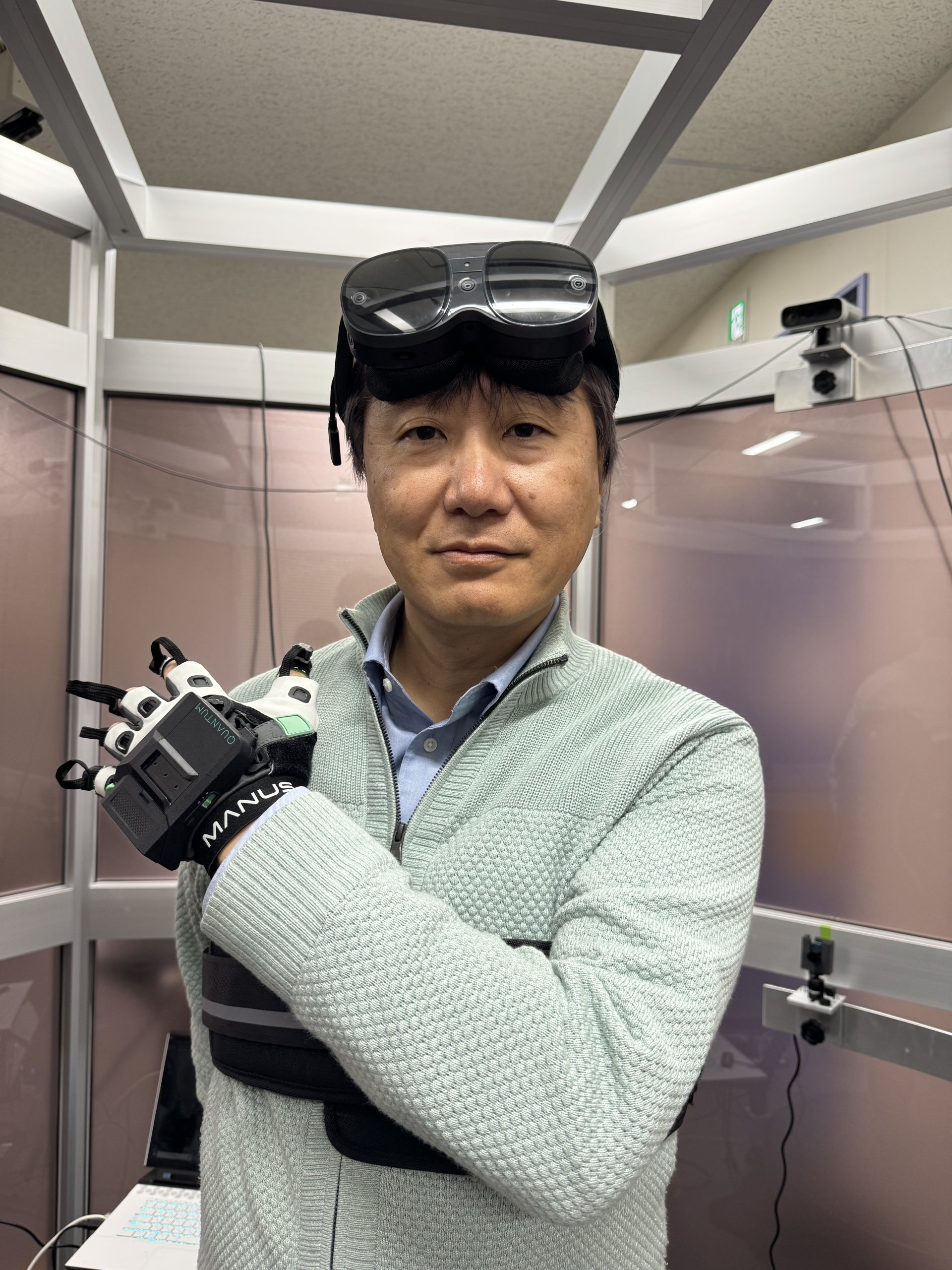

株式会社CYPE Technology

ライトウェイト・メタバースを用いた個別最適化学習

株式会社ニコン

ボリュメトリックビデオ(Volumetric Video)の教育活用のご提案

3D substrate チーム

3D SUBSTRATE ~発想を形に、人が挑戦できる世界へ~ 実際に使えるものを自身の手で作り出せることで生徒に自信を与えます。

地域で暮らす人の理解を深めるWeb仮想都市”ミッションタウン“

株式会社レスターコミュニケーションズ

DaAlps(ダルプス) for Educaion(講義収録・音声解析連携システム)

株式会社shabell

ITの力で若者が目指す未来・夢と繋がり、持続可能な社会の実現を目指す「キャリアシェアアプリshabell」